回歸主流玩家定位 AMD定制主機裝機解析

1回歸主流定位:AMD定制主機新年巨獻

經歷了2014年ZOL定制主機的持續熱銷,我們看到了熱愛DIY網友們的十足熱情,這除了實際玩家們的剛需以外,也反映了大家對于ZOL科技媒體專業度的肯定和期待。所以從DIY整機成為一個趨勢以來,我們一切從玩家出發的熱忱也沒有絲毫的消退,堅信品質可靠、高性價比這兩個不變的原則,在2014年通過G1、G2、AX、A1、A1S這些主機反饋了網友們對我們的支持。

在2015年開年之際,ZOL定制主機即將回歸的消息我們之前已經透露給大家,選用了極具性價比的AMD平臺解決方案也絕對值得玩家們的期待,在ATI誕生30周年里程碑的時間點上,也是給所有A飯奉獻上最實惠的新年大禮。

關于這款AMD定制主機的最終命名,我們還在緊鑼密鼓的討論之中,各位新老DIY愛好者也可以與我們分享您的想法,我們有可能會采納哦!目前所有硬件都已經到位,按照慣例先給大家帶來主機的裝機實錄,雖然DIY整機都無需玩家們親自動手組裝,但也算是玩轉DIY的一個基本功,后續玩家添加硬盤或升級都是必備。

相比之前的AX的黑色硬朗風格,本次AMD定制主機則是白色版本

在放出整個裝機過程之前,我們直接來看看最終主機成型的效果。不知道大家還記不記得我們去年的AX定制主機,硬朗黑色風格確實比較符合很多硬派玩家選擇,這回主機則相反采用了更亮眼的白色,看上去更加清爽,同時也能兼顧更多的女性用戶。

主機的硬件配置在之前的互動文章中已經透露,在確定市場硬件存貨和檢查產品品質后,硬件符合和滿足我們的預期。具體硬件規格如下:

組件類別 | 品牌 | 型號 | 電商價 |

CPU | AMD | FX-8300 | 889 |

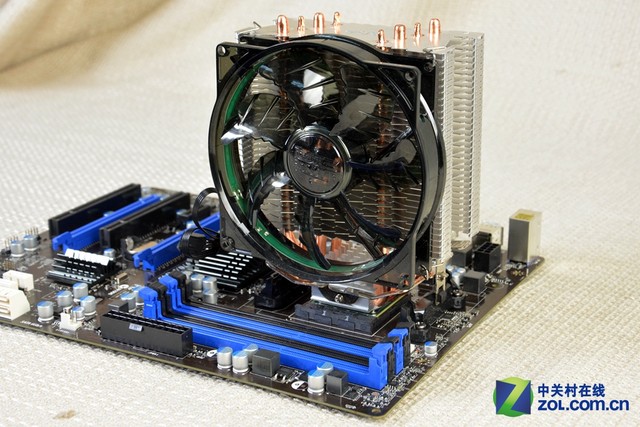

散熱器 | 超頻三 | 東海 X4 | 99 |

主板 | 微星 | 970A-G43 | 499 |

顯卡 | 微星 | R9 270X HAWK 2G | 1199 |

內存 | 威剛 | DDR3-1600 4GBx2 | 498 |

硬盤 | 威剛 | SP600 128GB | 369 |

機箱 | 游戲悍將 | 變形金剛1 至尊版 雪裝 | 299 |

電源 | 游戲悍將 | 霸道6 R550 | 299 |

最終價格? | 4151元 | ||

基本了解硬件配置后,最終價格還是網友們最關心、最實在的問題,目前還無法確定最終的價格,畢竟我們的初衷就是帶給支持我們的網友最大的實惠,現在還在積極的就價格協商,這一點網友們大可放心。其實筆者也很期待頗有誘惑力的價格到底是多少,最終定制主機的購買方式和價格將在下周一的整機測試文章中揭曉!

好了,讓我們正式進入正題,本次的實戰裝機DIY小白們可不要錯過~

2新手上手容易:安裝CPU、內存、散熱器品牌:AMD CPU

◆新手上手容易:CPU、內存、散熱器安裝

說到裝機,其實這更多依靠的是經驗,特別是對應不同的板型、機箱、散熱器、走線方式等等,根據每個人的水平不同,裝機時間和效果都有一定的差異。不過我們到底不是來給大家秀一段MOD主機的打造過程,所以新手在一定指導和輔助下也能自行完成整個裝機過程,其中第一步就是安裝主板上的幾個基本部件:CPU、內存、散熱器,操作難度也是最低的。

另外和Intel平臺裝機稍有不同,AMD芯片組主板在CPU插槽背部已經有背板提供,所以從某種意義上看安裝散熱器還更簡單。不過散熱安裝方式的差異,也需要到一些巧勁,下面我們會講到。

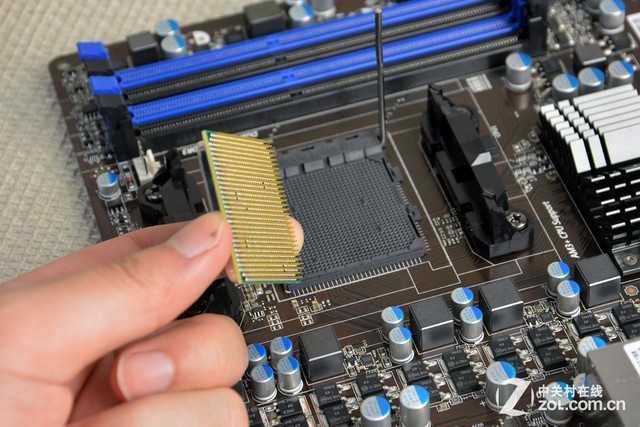

AMD平臺的針腳在CPU上,安裝需要注意

按照上圖的方向,對齊放下CPU即可

和Intel平臺不同的第一點,由于突出來的針腳在CPU上,所以主板CPU底座插槽還是很牢固的,不過CPU在安裝之前就需要注意不要著急取出,針腳損壞可就麻煩了。

安裝CPU的朝向也很容易識別,CPU左下角有一個三角標示,對準接口左下角即可,將CPU自然放下就可以嵌入到底座之中,再將底座拉桿放下固定。

涂抹硅脂,其實沒有一定之規

接下來安裝CPU散熱器,我們將附送的硅脂取少量擠到CPU表面上,也無需其他工具來涂抹硅脂。這里我們點出了“五餅”圖案,就是初步將硅脂均勻分布,用散熱器接觸CPU來涂抹即可,完全可以達到我們正常使用的需要,另外主機運行后產生的熱量也能進一步將硅脂分布到整個CPU表面,這一點不用擔心。

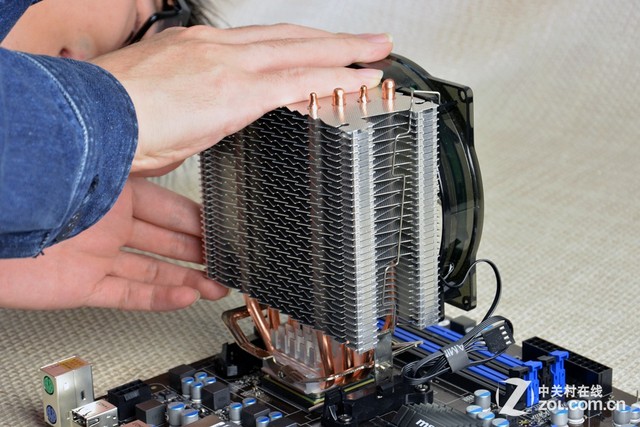

固定散熱器前,確定在CPU正上方

倒置掛扣來固定,這里需要巧勁

剛才我們說到散熱器底座主板已經提供,我們直接將散熱器兩邊的掛鉤固定好即可。在這里,相信每一個接觸到AMD平臺裝機的玩家都有一個共同感受,那就是掛鉤太緊了,很難安裝上。在這里,我們需要將一邊的掛鉤固定住,另一邊先扶穩散熱器,不讓掛鉤所在的整體結構翹起來,這樣在固定就輕松多了。

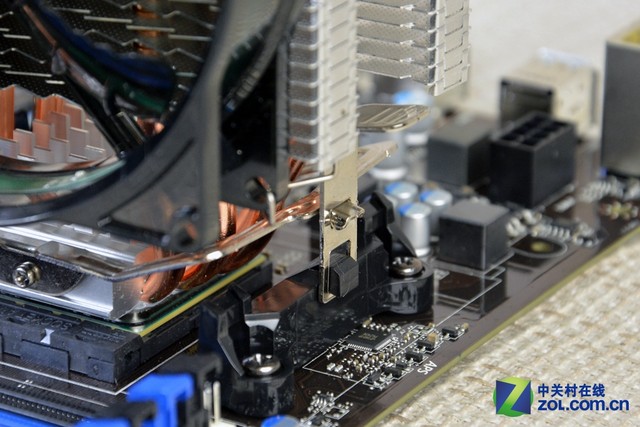

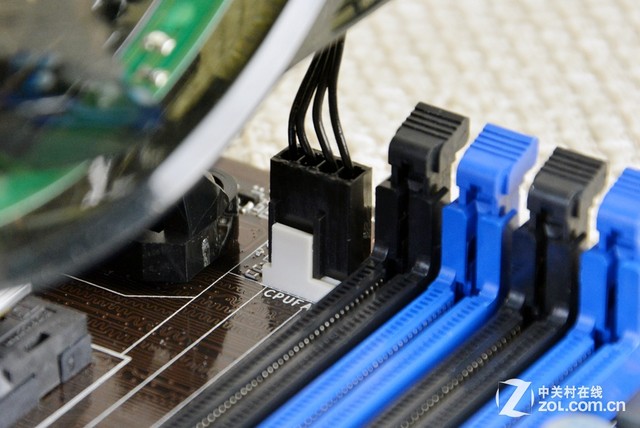

不要忘了CPU風扇插針哦

散熱器固定后,由于主板表面布局的不同,CPU風扇插針(CPU FAN)的位置也不同。這里我們要知道散熱器上的風扇是可以自由拆卸的,也就是可以調整風扇四邊的朝向,從而根據實際情況來選擇插針走線。

散熱器固定完成

內存安裝,最好選擇Slot1、3插槽

安裝內存其實是最簡單的,一般標準板型都會提供四條內存插槽,而主板廠商也會用不用的顏色來間隔區分。這類我們可以關注一下內存插槽旁邊有沒有標示,建議大家選擇1、3插槽優先使用,不過從實測上看,兩組插槽的實際效果基本沒有差距,這一點算是給處女座的網友提供的建議。

我們從上圖方向來看,內存背面(沒有內存顆粒的一面)沖向我們,新手們不用靠這個來看內存安裝方向。因為內存金手指上有防呆缺口設計,對應插槽底部很容易看出來,下壓內存后兩邊卡扣“咔噠”聲就說明固定好了。

第一步已經完成,單獨主板組建成好半成品

當然細心的用戶也可以檢查一下,看看內存、散熱器是否還有松動的情況,畢竟一會主板和機箱固定后再來返工可就麻煩了。到此,裝機的第一步完成,各位DIY新手是不是搞清楚了呢。

品牌:AMD CPU

3機箱肚子敞開:固定主板電源打基礎

◆機箱肚子敞開:固定主板電源打基礎

接下來,該輪到機箱內部的“戰斗”了。其實說是“戰斗”那是因為很多首次裝機的新手都會感到無從下手,加上機箱內部空間有限,急躁的情緒也逐漸上升,這也是新手需要面臨的第一道難關。好在我們的定制主機都是安裝完備的,這里的裝機教學我們就一步步來,機箱內部的安裝也拆分幾個步驟,大致順序按照筆者下面的操作,應該就很明了了。

拆下機箱左側面板

游戲悍將這款變形金剛1采用了傳統機箱內部設計,我們將機箱左側面板取下。一些玩家習慣將兩邊的側面板在一開始就都拆下來,雖然后續確實是如此,但由于側面板相比內部的架構明顯更圓滑,也能減少裝機手被劃傷的意外出現,所以筆者建議大家一步步來,同時拆下的硬件太多、也顯得操作平臺更亂不是嗎?

安裝主板背部I/O擋板

在將主板和機箱固定前,需要將主板附帶的I/O擋板先固定,由于機箱內部的拍照角度亮度不佳,這里我們從機箱外部予以示意。不過要知道,擋板是從機箱內部固定在機箱對應的空缺處,按壓擋板四邊可以嵌到機箱上。需要注意的是,擋板上的一些“水口”要在安裝前去掉。

固定主板,螺絲刀尺寸適合,有助于后續裝機

主板上留有螺絲接口,而機箱內部會提供充足的螺絲孔位,這也是為了適應不同的主板。固定螺絲還是經典的“交叉固定法”(先輕微固定一角、對角,從而避免擰緊螺絲后,螺絲孔錯位的情況出現)。螺絲刀的選擇也都隨意,只不過裝機在一些特殊部位,可能會被機箱或散熱器、顯卡等硬件所阻礙,適當長度的螺絲刀是最佳選擇。

主板與機箱牢牢固定

輪到電源部分

主板固定后,電源就安裝在主板的下方。電源我們采用了朝下的安裝方式,機箱下方也有防塵網。

固定機箱與電源,這里面交叉固定法還是很有用的

由于電源沒有一個特別規定的尺寸規范,所以預留的螺絲孔位和機箱的對應就需要細心一些。很多時候,固定一兩顆螺絲后,機箱和電源的其他螺絲孔就已經錯位很多,所以這里“交叉固定”就更實用了。建議大家不要著急擰緊螺絲,待四周螺絲都可以上勁(沒有易扣情況出現)后再挨個擰緊。

品牌:AMD CPU

4顯卡、硬盤固定:細節同樣需要注意

◆顯卡、硬盤固定:細節同樣需要注意

輸出各種供電線路的電源已經就位,但這里我們先不著急走線。當然不同的用戶,裝機的習慣也不同,這里我們先將剩下的硬件都先固定好,最后統一走線還能更加自由的規劃走線(走線順序、機箱內部背板穿口)。

安裝顯卡前,需要拆下對應的機箱的背部擋板

安裝顯卡前,我們需要先看看將要固定的顯卡PCI-E插槽是哪個,并且對應機箱背部哪個部分,從而去掉對應的擋板。游戲悍將機箱每一路擋板并沒有采用單獨螺絲固定的方式,而是通過留有“水口”,需要將對應擋板擰下來,不能還原擋板,所以需要先前確定對應的擋板,否則機箱背部就有多余的敞口了,這一點需要注意。

將顯卡固定在PCI-E插槽上

再將擋板與顯卡固定好

顯卡固定后,機箱后部效果

將擋板和顯卡固定,和其他可以采用手擰螺絲不同,由于帶有螺絲孔位的擋板太接近機箱,寬度不足適應手擰螺絲。這里我們采用機箱中提供的其他螺絲,就可以滿足螺絲大小的限制。

安裝固態硬盤

本次AMD定制主機依然采用了固態硬盤的存儲解決方案,采用的威剛128GB SSD。安裝硬盤并不用涉及到螺絲固定,這也是如今機箱人性化設計的一個反應:機箱對應有SSD的倉位,取下一個SSD 固定板,將硬盤按照上圖方向固定好。

硬盤接口方向如上圖

推入固態硬盤倉位

這里只需要注意硬盤接口的朝向,將接口沖向主板背部(以上圖為例,接口沖里)。另外我們還可以根據主板SATA接口的位置,來估計SATA走線的長度,從而選擇最佳的固態硬盤倉位,特別是玩家后續加裝硬盤,完美主義者在走線和SATA接口的上下順序也能統一。

品牌:AMD CPU

5簡單清晰的走線大法:大件供電部分

◆簡單清晰的走線大法:大件供電部分

裝機步驟到此,我們已經完成了大半,最后就是被譽為“新人殺手”的走線部分。在這里,筆者并不會給大家帶來最嚴謹的走背線教程,因為針對不同的機箱、硬件,走背線的“完成度”也有所差距,要達到100%完美的走線小鉗子等工具、充足的綁扎線都是必備,不過我們定制主機的裝機都會交由專業的DIY團隊完成。我們今天就來個精簡但足夠清晰的基礎走背線大法,這也比較符合筆者“實用流”的屬性。

可以打開機箱的右側面板了

機箱背部預留了充足的走線孔,設計合理

剛才筆者提到,最后統一走線的裝機方法有自己的優勢:這里我們將機箱右側面板拆下,可以看到預留了足夠多的走背線孔,當目前位置就是“一張白紙”,我們可以將注意力集中到走線上,不用考慮任何硬件安裝是否有阻礙的問題。

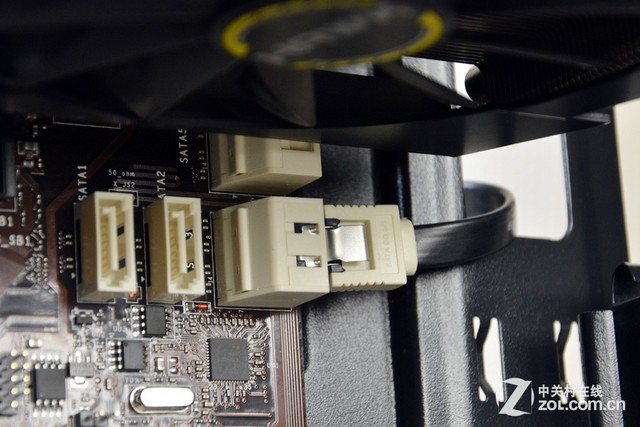

主板SATAIII接口走線

硬盤有SATA供電、數據兩個接口

硬盤走線并不麻煩,由于固態硬盤倉位和SATA接口相鄰,不同擔心線路長度的限制。這里我們只要將SATA線的“平行口”一端接到主板一頭,固態硬盤部分選擇“L口”,通過上面的接口特寫讓新手一看便知。

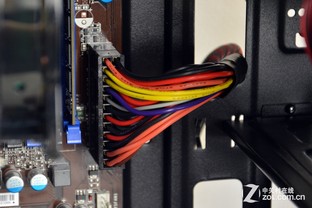

CPU 8Pin供電接口、主板 24Pin供電接口

CPU、主板供電線路,穿過同一個孔洞

(轉載至網絡,僅作為相關資訊的傳播普及目的,如果原作者發現內容的使用不符合本人意愿,請聯系本站作者或客服,將第一時間刪除處理)

- 推薦商品評測

- 最新商品評測

- 月榜

促銷活動 優惠券 更多>

登錄后,通過商城眾網去官方商城,購買拿返利,得積分

下單付款后十分鐘內,您可以在商城眾網的個人中心查看訂單信息

- 登錄商城眾網

- 去合作商家購買

- 回商城眾網拿返利積分